Автор коллажа обложки - Мария Гаврилова

Фон - рисунок В. Н. Кучумова "Русский музей. После обстрела. Зал искусства первой половины XVIII века".

Анна из 1922 года - работа Atenae (Ирина Плотникова)

Наташа - Елена Прудникова из к/ф "Два капитана".

Эта история - вбоквелл-продолжение, который берет свое начало из романа Atenae и SOlga «Возвращение легенды». Часть 1. Глава 6. «Когда мы нужны».

Спасибо Atenae (Ирине Плотниковой) за разрешение использовать ее героиню.

Огромная благодарность Анне Завьяловой за консультации по художественной и музейной матчасти. Все дополнительные замечания и уточнения принимаются.

Ленинград, декабрь 1941 года

«Тепло там …»

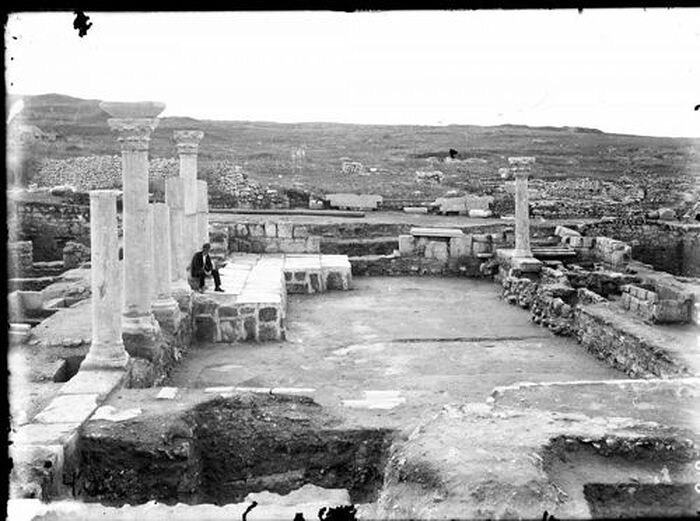

Сине-сиреневое безмятежное море. Солнечные отблески на разломах древних стен. Белые сияющие колонны, над которыми давно нет крыши. Но даже если от них осталась лишь половина, а то и четверть – они прекрасны. Уходят ввысь острыми сколами, уверенные, стройные, сильные. В самих развалинах вокруг нет ужаса и смерти. Только время и покой. Мгновение вечности – в окне картинной рамы.

Сейчас в раме – только темный прямоугольник заиндевевшей стены. Рядом на полу, как и везде – россыпи битого стекла. Огромные окна продолжают осыпаться при каждой бомбежке. Их забивают фанерой, что немного усмиряет сквозняки, но крадет свет. Делаешь шаг – невидимые осколки хрустят под ногами, измельчаясь в ледяное крошево. Не тают. Теперь и настоящий лед не тает. Сами пальцы становятся стеклянными, ломкими, точно кровь остановилась уже, и никогда не согреет больше. Почти не чувствуя, усилием памяти и воли, назло всему сжать и разжать ладони, стиснуть железные щипцы … Или угол ящика – верхнего из целого штабеля, чтобы поднять, перетащить в очередное, назначенное безопасным место. Шатаясь от неистребимого, бесконечного, как этот декабрьский лед, тянущего жилы и нервы голода.

«Тепло …».

Они всей семьей были в Крыму летом тридцать девятого. И там, в Херсонесе, она видела заново установленные колонны найденной четыре года назад базилики*. Не все из них заканчивались капителями, не всем время сохранило полный рост, но, как и на той самой картине, они все равно гордо и спокойно тянулись к синему небу. Наташа задохнулась от восторга узнавания, которому тесно стало в сердце. Но ровно на секунду ее собственный возглас опередил Андрей:

« - Ната, смотри, это же почти как твоя картина!**»

« - Точно-точно, мамина!» – подпрыгнула, хохоча, Лена.

У каждого из них в Русском музее была «своя» картина. У Андрея. У Леночки …

Наташа упрямо наклонила голову, прищурилась, сердито, почти зло вглядываясь в пустой прямоугольник. Не была. Есть. В художественной галерее Молотова***, куда экспонаты добрались в сентябре, вывезенные еще летом. И здесь, несмотря на темноту, выбитые окна и промерзшие стены, они тоже есть. В подвале. В гулких залах первого этажа… Руки до сих пор помнят тяжесть валов, на которые наматывались огромные полотна. Как натягивали их, страшась услышать треск, как перекладывали бумагой, сшивали холсты по кромке – сотни аккуратных мелких стежков. А вокруг - пустые, неузнаваемые стены, на которых страшно было задерживать взгляд.

Когда она впервые замерла здесь, вбирая в себя, впитывая и далекий морской берег, и светлое небо над ним, и древние, согретые южным солнцем камни? Почти двадцать лет назад … Тогда тоже было очень холодно, но это был иной холод – молодой, тревожный, будоражащий. Точно мартовский ветер с Невы. Они и сами были молоды, и с них начинался новый же, юный мир, который только предстояло выстроить и сделать счастливым. Никакой бой, никакая работа не казались слишком тяжелыми – с такими-то целями! Главное – понять, за что необходимо браться в первую очередь. Разве их руки не способны сделать невозможное?

Даже заготовить и привезти дрова, чтобы протопить огромное отсыревшее здание Русского музея.

Кем была та женщина, которая привела их сюда? Даже ее полного имени Наташа не помнит, хотя оно, конечно, звучало, и уж точно стояло в мандате за подписью Луначарского «На проведение экскурсии для рабочих Путиловского завода». Но они в тот день называли ее «Товарищ Анна». Сперва – понимая, что не прислал бы к ним народный комиссар совсем чужого и неправильного человека. А дальше – искренне и от всей души. Потому что эта женщина была именно их товарищем. Несмотря на старорежимное длинное платье и брошь у высокого ворота.

Наташе товарищ Анна понравилась почти сразу – но сначала в этом было какое-то сожаление. Вот видно, что добрый человек, пожилой, умный, не чванливый при этом, но ведь все у нее в прошлом. И сама она – прошлое. То самое, которое закончилось, отменилось, а если и цеплялось еще сухой рукой за их новый мир, то пропускать его в будущее все равно никто не собирался! Но потом, когда их невеликая компания дошла до музея …

Какие у товарища Анны были молодые глаза! Сияли ярче весеннего питерского неба – то радостно и светло, то яростно и грозно. Голос, громко и чисто звучащий среди каменных сводов дворца, объяснял, убеждал, что оно, то самое будущее в опасности. Их будущее. И тех, кто придет потом.

«- Вот видите, товарищи, зимой помещение плохо топили. А картины не любят сырость. Если холсты начнут гнить, их уже не спасти. А это достояние ваших детей …»****

Они были интересны ей – не как странные и опасные существа, посмевшие вдруг претендовать на дворцы с белыми колоннами. Как люди, достойные той красоты, которую товарищ Анна сама открывала и дарила им – смотрите, думайте, радуйтесь. И берегите, чтобы передать дальше. Она верила, что ребята с завода – поймут. И не ошиблась.

Только балбес Колька брякнул тогда, мол, на кой нужны будут нашим детям эти картинки? Но Андрей его быстро срезал. Сказал, что если людям ничего, кроме каши не нужно – что же это за счастливое будущее такое? Им всем тогда почти все время хотелось есть, но разве можно было допустить, чтобы от сырости погибли упрямые гордые бурлаки, тянувшие баржу по Волге? Или Ермак со своими войнами? Насмешники-казаки, пишущие султану? Кольке эта картина тогда особенно понравилась, несмотря на все его ослиное упрямство.

А ей – далекий берег моря, залитый солнцем, светлые колонны, волны в разломах стен.

- Тепло там, - сказала Наташа, когда поняла, что товарищ Анна на нее смотрит. Трудно было пока подобрать слова, объяснить, что именно взяло за душу, притянуло и обогрело. Почему холсты, покрытые цветными пятнами красок, стали окнами, которые, щедро распахнувшись, позволяли видеть. И чувствовать. Наташа, Андрей, самый взрослый и серьезный Архип, даже упрямый Колька – они многому, тому, что из книг, еще только начинали учиться. Но то, что есть вещи дороже хлеба – поняли.

И товарищ Анна знала, что поймут.

Как жадно, быстро и ярко жили они тогда! Да, новый мир строился не так скоро, как мечталось, не все получалось сразу. Завод, дополнительные смены, помощь семьям тех, кто ушел в Красную Армию. Субботники – не только для Русского музея нужны были дрова. Курсы, кружки, библиотеки … Рабочий Университет при Эрмитаже. Наташа быстро поняла, что художником ей не быть. Но ее упорно тянуло туда, где из красок, дерева, мрамора создавалась, или воссоздавалась красота. Береглась и хранилась. И ее руки, привыкшие к труду, тоже оказались очень нужны. Техник. Лаборант. Помощник. Звучит, может быть, скучновато. Но это оказалось ее место.

Работали, боролись, учились … Любили – она и Андрей. Как-то между делом родили и воспитывали Лену. «Дитя Русского музея» - посмеивался муж. И правда, увидели бы они друг друга иначе, стали бы ближе, если бы не та экскурсия товарища Анны?

«Это достояние ваших детей …»

В начале июля, после бессонной ночи и нескольких часов работы уже при свете дня, Наташа, не дойдя до флигеля Росси*****, тяжело опустилась на цоколь ограды Михайловского сада. Села очень неудобно, как-то боком, в спину сразу безжалостно впился один из завитков кованной решетки. Ноги не находили опоры, только подошвы неловко мазнули по граниту. Но стоило получить передышку – силы, кажется, оставили ее окончательно, не хотелось шевелиться даже для того, чтобы немного переменить положение. Даже если взвоет сирена.

Сегодня на станцию уехали машины с экспонатами первой категории. «Ангел Златые Власы», «Последний день Помпеи», «Бурлаки на Волге» … Провожая их, многие плакали – и сотрудники музея, и добровольные помощники. Часть огромного дела была выполнена, и выполнена хорошо, но теперь тревожную лихорадку – скорее, скорее, - сменило опустошение. Куда повезут драгоценный груз? Что ждет его в дороге – и тех, кто назначен сопровождать и хранить? И как они, оставшиеся здесь, в музее, словно замолчавшем и ослепшем …

Так опустела и точно замерла их маленькая комната, когда на второй день войны на фронт ушел Андрей. Работа помогала не думать, не вспоминать, не предполагать. Даже в коротких, черных, как пустой экран, снах, ничего не видеть – ни плохого, ни хорошего. Потому что силы нужны были для другого, того, на что Наташа еще могла повлиять, помочь и спасти. Но теперь ее руки вновь оказались пусты, а потому тяжело и бессмысленно лежали на коленях.

У ворот мелькнула знакомая фигурка – тонкая, угловатая. Кулаки по неизжитой детской привычке сердито засунуты в карманы, отчего строгая и взрослая жакетка перекосилась напрочь.

- Лена!

Дочь подошла, остановилась молча. Вместо двух косичек – опять неумело скрученный узел на затылке, несколько прядей уже выбилось, торчат над висками, щекочут шею. Губы упрямо сжаты, взгляд сердитый, чуть виноватый, но не в том, что Лена сделала. В том, что этого не удалось скрыть.

- Опять ходила в военкомат? – голос звучит глухо и ровно.

Отвела глаза на секунду, но вот – опять смотрит, упрямо и зло.

- Все равно не взяли!

- И не возьмут. Тебе пятнадцать.

- Вот именно! Я не ребенок. Я должна быть там, где трудно! Где самое важное!

Теперь холодный чугунный лепесток впивается в затылок. Этот спор не прекращается, с каждым разом убеждая Наташу в том, что даже если она внесет дочь в список на эвакуацию и лично посадит в вагон – Лена все равно сделает по-своему. Если будет считать, что права. Когда другое страшное время требовало ответа на вопрос «Ты записался добровольцем?»******, что не пустило в бой с оружием саму Наташу, которая была всего на пару лет старше? Только четкий понятный приказ – делать свое дело на своем месте.

- А здесь, значит, легко, - почти без эмоций произнесла она.

Лицо дочери дрогнуло, смягчилось. Лена внимательно посмотрела на мать, кажется, только сейчас увидев ее – немолодую, смертельно уставшую женщину. Встала рядом, так же спиной прислонившись к ограде. Несмело коснулась Наташиного плеча.

- Отправили, да? – тихо спросила Лена.

- Да, - Наташа с трудом, точно затекшую, подняла руку, и слабо пожала пальцы дочери в ответ.

- А … «Девочка»? – с тревогой уточнила та.

- И «Девочку» увезли.

«Девочкой» с шести лет Лена привыкла называть ту самую, «свою» картину – «Воскрешение дочери Иаира»*******. Она была долго убеждена: если сказано «дочь» – значит, нарисована именно маленькая девочка. Ребенок. То, что взрослый человек – тоже чей-то ребенок, понимается позже. И то, не до конца …

- Значит, нужно быть там, где трудно, - не то спросила, не то подвела итог Наташа, - спасать и защищать.

Отстранилась от решетки, расправив плечи. Встала – сама. Повернулась к дочери. Лена опять смотрела хмуро и настороженно, готовая спорить, обижаться, уходить.

- Пойдем, - кивнула на главное здание музея Наташа.

- Куда?

- Туда, где трудно. Где надо спасать.

Лену удалось оформить чернорабочей. Ученые, художники, реставраторы, техники, студенты – кто только не трудился здесь, в музее, днем и ночью. Учащались налеты, стены вздрагивали от фугасных бомб, зажигательные - рассыпали искры по крышам и чердакам. Все деревянные части здания нужно было покрыть едким суперфосфатом, а разбитые окна заделать фанерой. Заготовить бочки с песком, в котором захлебывались злобно шипящие гадины – «зажигалки». После каждой бомбежки обойти и проверить огромные залы. И спрятать, укрыть, сохранить не уехавшие в эвакуацию экспонаты.

Первое время Лена работала так, словно хотела как можно скорее честно расправиться с трудным, но не главные и вполне конечным делом, которое возникло на пути и мешает двинуться дальше. Но когда пришлось по парадной лестнице несколько часов помогать тащить вниз тяжелую и громоздкую Анну Иоанновну********, заворачивать статую в рубероид, опускать в глубокий котлован, специально вырытый в саду …

- Вот ведь нарочно не придумаешь, - еще пыталась шутить дочь, сдувая мокрые пряди, которые опять лезли в глаза, несмотря на косынку, - императрицу – на руках тащим…

Но кажется именно тогда Лена поняла что-то совсем и бесповоротно.

Из-за эвакуации они спорили еще несколько раз. До хрипоты, до самых несдержанных и резких слов. Почти молча мирились, опять принимаясь за работу, которая не заканчивалась, потому что с каждым днем становилось тяжелее.

... Наташа качнулась, привалилась к стене, едва не задев пустую раму. Все можно выдержать. Привыкнуть к бомбежкам. К бессонным ночам на крыше, грохоту зениток и вою самолетов. К холоду и темноте. Если бы только бы прибавили паек. Самое трудное, выматывающее, унизительное – голод. О нем невозможно забыть. Хлеб почти целиком умещается в сухой ладони, его делишь на несколько частей, совсем маленьких, и стараешься есть строго по часам. И все равно пальцы тянуться полировать, отщипывать, еще крошечку, еще … При дележке нужно каждый раз исхитриться сделать так, чтобы кусочки Лены были больше. Исхудавшая до прозрачности, повзрослевшая, дочь осталась такой же упрямой и очень внимательной … Хорошо, что есть столярный клей – директор, товарищ Лебедев********* приказал выдать всем сотрудникам из хранившихся в музее запасов. Если очень долго варить, получается густой кисель. Или студень. Почти как раньше. До войны.

… Наташа выпрямилась. Под ногой опять захрустело стекло. Еще шаг. Еще. Мимо пустых – пока пустых! – рам на темных стенах, закрытых, или же ощетинившихся осколками окон, мимо наметенных сугробов по углам, груд песка. Не можно, а нужно выдержать. Вряд ли товарищу Анне, привыкшей к другой жизни, было очень сытно в Петрограде 20-хх. Явно устала тогда она, отшагав с комсомольцами до музея и проведя их по его бесконечным залам, но ни слова жалобы, только искренняя радость на побледневшем лице: ходили не зря! Прощались уже поздним вечером, и ребята отыскали извозчика, строго-настрого наказав ему доставить пассажирку домой в целости и сохранности … И уж точно, у товарища Анны было, о ком волноваться в то время. Наташа видела ее еще раз, кажется, через год после первого знакомства. Пришла тогда снова в Русский музей, поджидала Андрея, который запаздывал, замерла у полюбившийся картины с развалинами древнего – теперь она благодаря курсам, знала, что античного храма. И услышала голос …

Товарищ Анна была не одна. Может быть, поэтому Наташа и не решилась подойти. Под руку ее вел совершенно седой, столь же старомодно одетый, точно из прошлого явившийся мужчина. С такими же яркими и молодыми глазами, живыми и насмешливыми. Впрочем, когда он смотрел на товарища Анну, выражение их становилось совсем иным. Такое Наташе уже хорошо было знакомо – до потеплевших щек и странных кувырков сердца. Значит, муж – кто же еще. Тут же, при них был мальчишка лет двенадцати, причесанный, в пионерском галстуке поверх чистой рубашки, но все равно почему-то похожий на Гавроша. Внук? Но мужчину «Гаврош» называл батей, а товарища Анну – мамой. Удивительные люди! Все как-то не так у них, странно, но по-другому вроде бы и невозможно. Даже вот этот, непохожий внешне, слишком уж младший сын. Где он сейчас, через двадцать лет? Тоже наверняка там. На фронте.

Как и Андрей …

Она шагнула в следующий зал. Нахмурилась. Здесь светлее, чем нужно. И холоднее – хотя куда уж больше-то. Так и есть – обломком пробило лист фанеры на окне, тонкая щепочка в проеме колышется от ветра, прорвавшегося внутрь. Ничего больше не пострадало, только по полу разметало заготовленный песок, смешав со снегом и стеклом. Значит, нужно просто принести другой кусок фанеры. Гвозди. Взять молоток, который покажется молотом. Поднять руки. Ударить раз, другой, постоянно делая передышки, боясь уронить, упасть самой. И все-таки забить.

… Чтобы потом можно было навсегда сорвать эти щиты, ставшие ненужными. И тогда через вновь застекленные, высокие чистые окна Русского музея, на картины в рамах, на пришедших сюда людей, хлынет мирный дневной свет.

____________________________________

*«Базилика 1935 года» - древний храм Херсонеса, открытый благодаря раскопкам Г. Д. Белова в 1935 году.

https://crimea-eparhia.ru/164585.html

**Н. П. Химона «Руины греческого храма».

https://rmgallery.rusmuseumvrm.ru/ru/2217

***В июле 1941 года экспонаты первой категории были вывезены из Ленинграда сперва в Нижний Новгород, потом отправлены дальше – в город Молотов (Пермь) и Соликамск.

****Здесь и далее см. роман Atenae и SOlga «Возвращение легенды». Часть 1. Глава 6. «Когда мы нужны».

06. Часть 1. Глава 6. Когда мы нужны

*****Во флигеле Росси до войны располагалось общежитие для сотрудников ГРМ и их семей. Примерно во второй половине 1942 года там была расквартирована воинская часть.

https://rusmuseum.ru/upload/medialibrary/8d0/BLOKADA kvm 23_01_2020.pdf

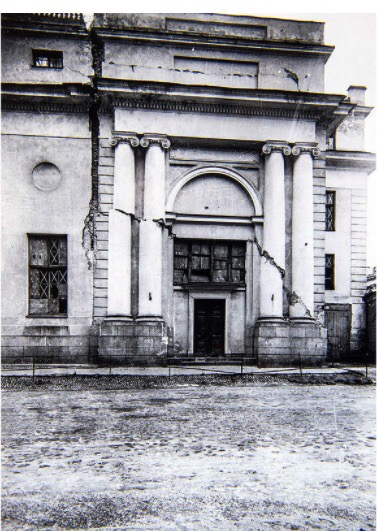

Фотографии флигеля военного времени:

*****Плакат художника Д. Моора, созданный в 1920-м году.

*******Картина И. Е. Репина «Воскрешение дочери Иаира». Передана в Русский музей в 1923 году. Полотна Репина входили в первую эвакуационную категорию.

******** «Анна Иоанновна с арапчонком» - скульптура работы К. Б. Расрелли. Весит 6,5 тонн. Летом 1941 года силами сотрудников Русского музея была спущена вниз и зарыта в землю перед садовым фасадом дворца.

На фото - статую вынули из-под земли в 1945 году.

*********Г. Е. Лебедев (1903 – 1958 гг), искусствовед. В 1941 – 1945 гг. занимал пост директора Русского Музея.

Источники информации о Русском Музее времен Великой Отечественной войны:

Алексеева В. В. «Воспоминания и письма заведующей библиотекой Государственного Русского музея в годы войны и блокады». Из книги «Библиотеки блокадного Ленинграда. Сборник статей».

https://eb.pl.spb.ru/pdfviewer.html?fil … da_2.pdf#1

Балтун П. К. «Русский музей – эвакуация, блокада, восстановление».

https://upforme.ru/uploads/2019/12/23/9 … cd4c23.pdf

Сквозь войну и блокаду с Русским музеем. Книга памяти 1941 – 1945 год.

https://rusmuseum.ru/upload/medialibrary/8d0/BLOKADA kvm 23_01_2020.pdf

Документальный фильм о эвакуации Русского музея - "Бурлаки на Каме".

_________________________________

Академический зал Русского музея в годы войны, рисунок В. Н. Кучумова:

В роли Наташи я вижу Елену Прудникову, из блокадных эпизодов фильма 1976 года "Два капитана".

Отредактировано Мария_Валерьевна (29.09.2025 20:39)

-->

-->